「流星」歌詞~信州松本大歌舞伎~

まつもと市民芸術館・主ホール バージョン

ご観劇のお供に是非ご活用下さいませ!

※流星は一人の立ち方が「父雷」「母雷」「子雷」「婆雷」を瞬時で踊り分けます。今回は役柄によって歌詞の色を変えてみました。

「父雷」「母雷」「子雷」「婆雷」

「流星」

それ銀漢と唐詞に つらぬる五言七言の

硬い言葉を柔らぐる 三十一文字の大和歌

天の河原にかわらじと 深くも願う夫婦星

その逢瀬さえ一年(ひととせ)に 今宵一夜の契り故

まだ明星の影薄き 暮れぬうちより織女が

待てば待たるる牽牛も 牛の歩みのもどかしく

心は先へ行き合いの 八重の雲路を辿り来る

それと見るよりかさ鷺の 飛立つ想い押し鎮め

織女「おなつかしや我がつま様 おかわりとてもあらざりしか」

牽牛「おもえば年にただ一度 この七夕に逢うのみにて」

織女「かりの便りもなき身の上」

牽牛「なつかしきは いかばかり」

織女「とりわけ去年は雨降りて」

牽牛「そもじに逢うも三年越し」

しかも続きし長雨に 八十の河原に水増して

妻こし船に棹させど とわたるよすが明け近く

長鳴き鳥に短夜を 思えば牛と引く綱も

あとへ引かるる後朝(きぬぎぬ)に

つれなき別れも昨日と過ぎ

今日は雨気もなか空に 心も晴れて雲の帯び

解けて寝る夜の嬉しさと 寄り添う折から闇雲に

丸い世界へ生まれしからは

恋をするのが特鼻褌(とくびこん)

寝るに手まわし宵から裸

ぞっと夜風にハッハッハッ ハックサメ

彼奴が噂をしているか エエ畜生めと夕闇を

足も空にて駆け来たり

流星「ご注進 ご注進」

牽牛「誰かと思えば そちゃ流星」

織女「注進とは何事なるか」

牽牛「様子はいかに」

流星「ハハーッ」

さらば候そろそろと 三つ合わせてさん候

およそ夜這いと化け物は 夜中のものに宵の内

とろとろやろうと思いのほか 一つ長屋の雷が

夫婦喧嘩の乱騒ぎ

聞けばこの夏流行の 端唄の師匠へ落っこちて

気は失なわねど肝心の 雲を失い居候

聞く女房は呆れ果て

マッコレそんなのろけた鳴りようでは

恐がるお臍で茶を沸かそう 鳴るなら大きな声をして

ゴロゴロゴロ ピカピカピカ ゴロゴロゴロ ピカピカピカ

ゴロゴロ ゴロゴロ ゴロゴロゴロゴロ

ゴロゴロ・・・・・ピシャリっと

鳴らねばさまを付けられぬ と言えば

亭主は腹を立て それは昔の雷だ

大きな声で鳴らずとも 粋に端唄で鳴るのが当世

それがいやなら

父雷「出て行きゃれ」

母雷「なに出て行けとのォ」

父雷「オオサッ 角を見るのも アァ厭になった」

我がものと思えば軽ろし傘の雪

我がもの故に仕方なく 我慢をすりゃあつけ上がり

亭主を尻に引きずり女房 サア恋の重荷の子供を連れ

きりきりと出て行きゃれ

いえいえここは私の家

お前は婿の小糠雨 傘一本もない身の上

汝そうぬかせば了簡がと 打ってかかるを

ゴロゴロゴロ

ゴロゴロゴロと鳴る音に

傍に寝ていた小雷 コヨコヨコヨと起き上がり

コレ父さん可哀想に母さんを

背負った太鼓じゃあるまいし

何でそのようにたたくのじゃ

堪忍してとコヨコヨコヨ

かかる騒ぎに隣りから

婆雷が止めに来て

婆雷「マママこれ」

お前方はどうしたのじゃ 夫婦喧嘩は雷獣も

喰わぬに野暮を夕立は どんな太鼓の八つ当たり

出て行との一声は

月が鳴いたか時鳥 いつしか白む短夜に まだ寝もやらぬ手枕や

アレおなるさんもくよくよと

愚痴なようだが コレマ泣いているわいな

端唄に免じて五郎介どの 了簡してとゴロゴロゴロ

いえいえ私しゃ 打たれたからは

了簡ならぬとゴロゴロゴロ

ならずば汝とゴロゴロゴロ

父さん待ってコヨコヨコヨ

これはしたりとゴロゴロゴロ

止めるはずみに雷婆 ウーンとばかりに倒るれば

こりゃころりではあるまいか

医者よ針医と立ち騒げば

入れ歯の牙を飲み込んで 胸につかえて苦しやと

言うにおかしく仲直り

どこもかしこも大騒ぎ 名残りを惜しむかこち言

雲に掛け橋 流星は 口舌はささらさらりっと

西へ飛ぼうか 東へ飛ぼか とちらへ行こうぞ思案橋

月の出汐に辺りは黒幕天の川

見えるは二人の鵲(かささぎ)の

雲の谷間の勢ぞろォォォい (清元「船」替え歌)

夫婦喧嘩のあらましは

かくの通りと褌(ふんどし)で 汗を拭うて至りける

流星「ありゃもう夜明け ハヤおさらば」

虚空はるかに

幕

2024.7.11現在

(クリックすると大きく表示されます)

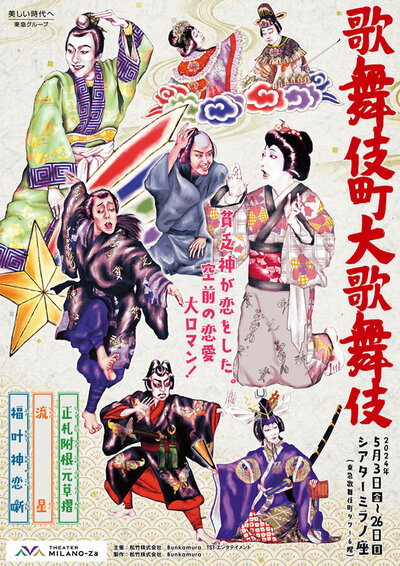

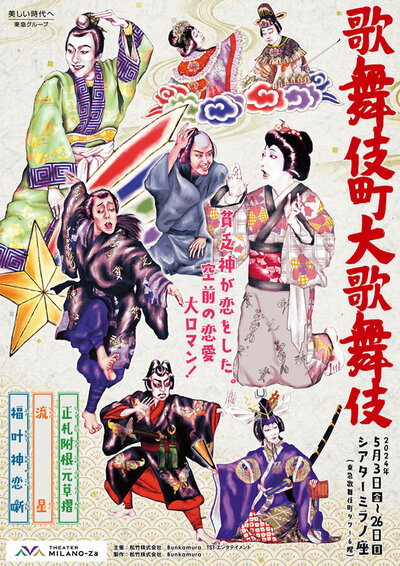

「流星」歌詞~歌舞伎町歌舞伎~

シアターミラノ座バージョン

ご観劇のお供に是非ご活用下さいませ!

※流星は一人の立ち方が「父雷」「母雷」「子雷」「婆雷」を瞬時で踊り分けます。今回は役柄によって歌詞の色を変えてみました。

「父雷」「母雷」「子雷」「婆雷」

「流星」

それ銀漢と唐詞に つらぬる五言七言の

硬い言葉を柔らぐる 三十一文字の大和歌

天の河原にかわらじと 深くも願う夫婦星

その逢瀬さえ一年(ひととせ)に 今宵一夜の契り故

まだ明星の影薄き 暮れぬうちより織女が

待てば待たるる牽牛も 牛の歩みのもどかしく

心は先へ行き合いの 八重の雲路を辿り来る

それと見るよりかさ鷺の 飛立つ想い押し鎮め

織女「おなつかしや我がつま様 おかわりとてもあらざりしか」

牽牛「おもえば年にただ一度 この七夕に逢うのみにて」

織女「かりの便りもなき身の上」

牽牛「なつかしきは いかばかり」

織女「とりわけ去年は雨降りて」

牽牛「そもじに逢うも三年越し」

しかも続きし長雨に 八十の河原に水増して

妻こし船に棹させど とわたるよすが明け近く

長鳴き鳥に短夜を 思えば牛と引く綱も

あとへ引かるる後朝(きぬぎぬ)に

つれなき別れも昨日と過ぎ

今日は雨気もなか空に 心も晴れて雲の帯び

解けて寝る夜の嬉しさと 寄り添う折から闇雲に

丸い世界へ生まれしからは

恋をするのが特鼻褌(とくびこん)

寝るに手まわし宵から裸

ぞっと夜風にハッハッハッ ハックサメ

彼奴が噂をしているか エエ畜生めと夕闇を

足も空にて駆け来たり

流星「ご注進 ご注進」

牽牛「誰かと思えば そちゃ流星」

織女「注進とは何事なるか」

牽牛「様子はいかに」

流星「ハハーッ」

さらば候そろそろと 三つ合わせてさん候

およそ夜這いと化け物は 夜中のものに宵の内

とろとろやろうと思いのほか 一つ長屋の雷が

夫婦喧嘩の乱騒ぎ

聞けばこの夏流行の 端唄の師匠へ落っこちて

気は失なわねど肝心の 雲を失い居候

聞く女房は呆れ果て

マッコレそんなのろけた鳴りようでは

恐がるお臍で茶を沸かそう 鳴るなら大きな声をして

ゴロゴロゴロ ピカピカピカ ゴロゴロゴロ ピカピカピカ

ゴロゴロ ゴロゴロ ゴロゴロゴロゴロ

ゴロゴロ・・・・・ピシャリっと

鳴らねばさまを付けられぬ と言えば

亭主は腹を立て それは昔の雷だ

大きな声で鳴らずとも 粋に端唄で鳴るのが当世

それがいやなら

父雷「出て行きゃれ」

母雷「なに出て行けとのォ」

父雷「オオサッ 角を見るのも アァ厭になった」

我がものと思えば軽ろし傘の雪

我がもの故に仕方なく 我慢をすりゃあつけ上がり

亭主を尻に引きずり女房 サア恋の重荷の子供を連れ

きりきりと出て行きゃれ

いえいえここは私の家

お前は婿の小糠雨 傘一本もない身の上

汝そうぬかせば了簡がと 打ってかかるを

ゴロゴロゴロ

ゴロゴロゴロと鳴る音に

傍に寝ていた小雷 コヨコヨコヨと起き上がり

コレ父さん可哀想に母さんを

背負った太鼓じゃあるまいし

何でそのようにたたくのじゃ

堪忍してとコヨコヨコヨ

かかる騒ぎに隣りから

婆雷が止めに来て

婆雷「マママこれ」

お前方はどうしたのじゃ 夫婦喧嘩は雷獣も

喰わぬに野暮を夕立は どんな太鼓の八つ当たり

出て行との一声は

月が鳴いたか時鳥 いつしか白む短夜に まだ寝もやらぬ手枕や

アレおなるさんもくよくよと

愚痴なようだが コレマ泣いているわいな

端唄に免じて五郎介どの 了簡してとゴロゴロゴロ

いえいえ私しゃ 打たれたからは

了簡ならぬとゴロゴロゴロ

ならずば汝とゴロゴロゴロ

父さん待ってコヨコヨコヨ

これはしたりとゴロゴロゴロ

止めるはずみに雷婆 ウーンとばかりに倒るれば

こりゃころりではあるまいか

医者よ針医と立ち騒げば

入れ歯の牙を飲み込んで 胸につかえて苦しやと

言うにおかしく仲直り

どこもかしこも大騒ぎ 名残りを惜しむかこち言

雲に掛け橋 流星は 口舌はささらさらりっと

西へ飛ぼうか 東へ飛ぼか とちらへ行こうぞ思案橋

月の出汐に辺りは黒幕天の川

見えるは二人の鵲(かささぎ)の

雲の谷間の勢ぞろォォォい (清元「船」替え歌)

夫婦喧嘩のあらましは

かくの通りと褌(ふんどし)で 汗を拭うて至りける

流星「ありゃもう夜明け ハヤおさらば」

虚空はるかに

幕

2024.4.29現在

(クリックすると大きく表示されます)

「神田祭」歌詞 ~四月大歌舞伎〜歌舞伎座バージョン

ご観劇のお供に是非ご活用下さいませ!

「神田祭」

一歳を今日ぞ祭に当り年 警固手古舞華やかに

飾る桟敷の毛氈も 色に出にけり酒機嫌

神田囃子も勢いよく

祭に対の派手模様 牡丹 釻菊 裏菊の

由縁もちょうど花尽し

祭のなぁ 派手な若い衆が勇みに勇み

身なりを揃えて ヤレ囃せ ソレ囃せ

花山車 手古舞 警固に行列 よんやさ

男伊達じゃの やれこらさ

達引きじゃのと 言うちゃ私に困らせる

色の欲ならこっちでも

常から主の仇な気を 知っていながら女房になって見たいの欲が出て

神や仏を頼まずに 義理もへちまの皮羽織

親分さんのお世話にて 渡りもつけてこれからは

世間構わず人さんの前 はばからず引き寄せて

森の小鴉我はまた 尾羽をからすの羽さえも

なぞとあいつが得手物の ここが木遣りの家の株

ヤァやんれ引け引け よい声かけてエンヤラサ

やっと抱き締め床の中から 小夜着蒲団をなぐりかけ

何でもこっちを向かしゃんせ

ようい ようい よんやな

良い仲同士の恋諍いなら 痴話と口説は何でもかんでも今夜もせ

オォ東雲の明けの鐘 ごんと鳴るので仲直り済んました

ようい ようい よんやな

そよが締めかけ中網

えんや えんやこれは あれはさのえ(神田祭)

引けや引け引け 引くものにとりては

花に霞よ 子の日の小松 初会の盃 馴染みの煙草盆

お洒落娘の袖たもと 下場の履物

内裏女郎の召し物 座頭のまわし 菖蒲に大根

御神木のしめなわ

又も引くものは色々ござる 湯元細工の剣玉ぶりぶり

そさま故なら心の丈を 示し参らせ候べくの

人形 筆売り この首を 長く出したり縮めたり

なんとのろいじゃあろまいか(申酉)

よいよい よんやな よいよいよんやな

やれよい声 かけろやー(申酉)

ヤァやんれ引け引け よい声かけてエンヤラサ

やっと抱き締め床の中から 小夜着蒲団をなぐりかけ

何でもこっちを向かしゃんせ

ようい ようい よんやな

良い仲同士の恋諍いなら 痴話と口説は何でもかんでも今夜もせ

オォ東雲の明けの鐘 ごんと鳴るので仲直り済んました

ようい ようい よんやな

そよが締めかけ中網

えんや えんやこれは あれはさのえ(神田祭)

幕

2024.3.31現在

(クリックすると大きく表示されます)

「喜撰」歌詞 2024年 三月大歌舞伎バージョン

長唄・清元 掛け合い

※長唄=赤

我庵は芝居の辰巳常盤町 しかも浮世を離れ里

世辞で丸めて浮気でこねて 小町桜の眺めに飽かぬ

彼奴にうっかり眉毛を読まれ

法師法師はきつつきの 素見ぞめきで帰らりょうか

わしは瓢箪浮く身じゃけれど

主は鯰のとり所 ぬらりくらりと今日もまた

浮かれ浮かれて来りける

もしやと御簾を余所ながら 喜撰の花香茶の給仕

波立つ胸を押し撫でて しまりなけれど鉢巻も

幾度しめて水馴れ掉

濡れて見たさと手を取って 小野の夕立縁の時雨

化粧の窓に手を組んで どう見直して胴振るい

今日の御見の初昔 悪性と聞いて此胸が

朧の月や松の影

わたしゃお前の政所 何時か果報も一森と

褒められたさの身の願い

惚れ過ぎる程愚痴な気に

心の底の知れ兼ねて

じれったいでは ないかいな

何故惚れさしたコレ姉ェ

うぬぼれ過ぎた悪洒落な

賤が伏屋に糸取るよりも 主の心がそれそれ取りにくい エェさりとは

機嫌気づまも不断から 酔うたお客の扱いは

見馴れ聞き馴れ目顔で悟る 粋を通した其あとは コレひぞり言

粋と云はれて浮いた同士

ヤレェェ色の世界に出家を遂げェェる

ヤレヤレヤレヤレ細かにちょぼくれ

愚僧が住家は京の辰巳 世を宇治山とや人は云ふなり

ちゃちゃくちゃ茶園の 咄す濃い茶の緑の橋姫

夕べの口舌の袖の移香 花橘の小島が崎より

一散走りに走って戻れば 内の嬶が恪気の角文字

牛も涎を流るる川瀬の 内へ戻って我から焦がる

蛍を集め手管の学問

唐も日本も里の恋路か 山吹流しの水に照り添ふ

朝日のお山に誰でも彼でも 二世の契りは平等院とや

さりとは是はうるせぇこんだに

奇妙頂礼ど如らァァァい

ここに極まる楽しさよ

(坊主大勢出)

住吉の岸辺の茶屋に腰打ちかけて ヨイヤサ コレハイナ

松でェ釣ろやれェェェ蛤ィを 逢ふて嬉しきヤンレ夏の月

ヤットコセ ヨイヤナ アリャリャ これわいなぁ このなんでもせえ

難波江の片葉の芦の結ぼれかかり ヨイヤサ コレワイナ

解けてェほぐれてェェェ逢ふことォも

待つに甲斐あるヤンレ夏の雨

ヤットコセ ヨイヤナ アリャリャ これわいなぁ このなんでもせえ

姉さんおん所かえ 島田金谷は川の間 旅籠はいつもお定まり

お泊りならば泊らんせ お風呂もどんどん沸いている

障子もこの頃張替えた 畳もこの頃かえてある

お寝間のお伽も負けにして

草鞋の紐に仇どけの 結んだ縁の一夜妻

あんまり憎うも あるまいか

てもそうだろ そうだろ そうであろ

住吉様の岸の姫松 めでたさよ

いさめの御祈祷 清めの御祈祷 天下泰平国土安穏 目出度さよ

来世は生を黒牡丹 己のが庵 へ帰り行く 我が里さしてぞ

2024.2.29 現在

2024.3.3 修正

喜撰の解説はこちら

國惠太夫 Website「喜撰」解説

「吉野山」歌詞

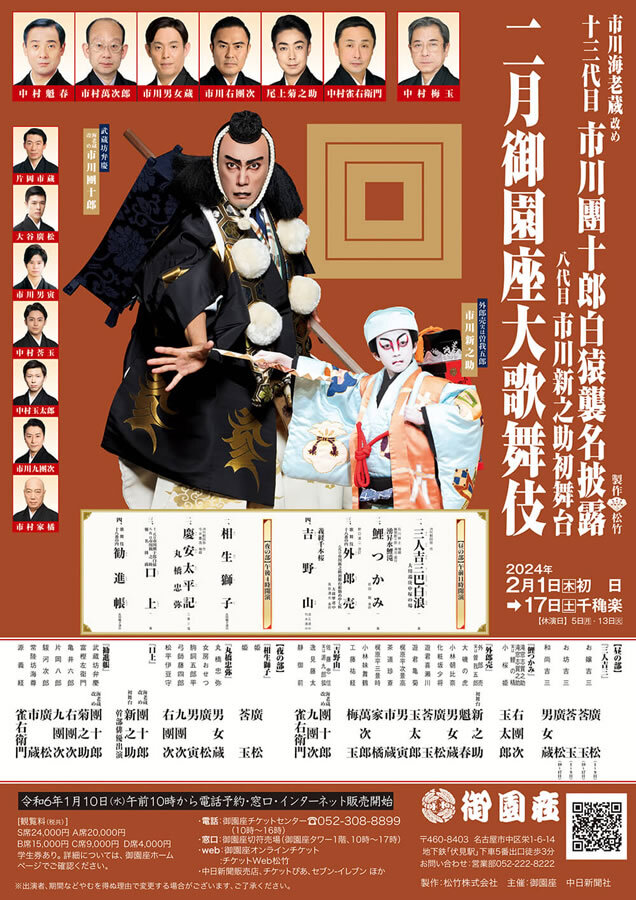

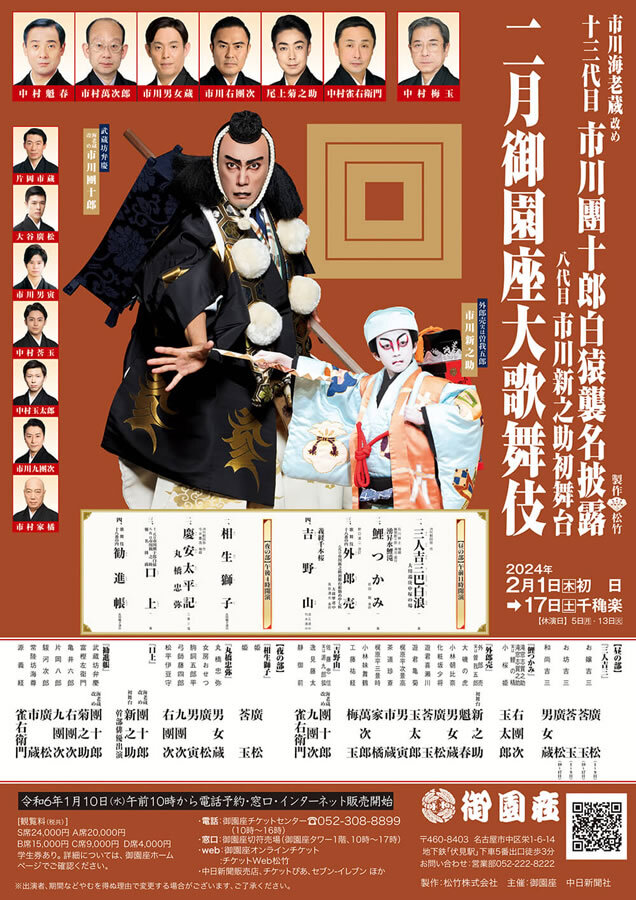

二月御園座大歌舞伎~十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台~バージョン

※赤=竹本連中

恋と忠義はいずれが重い 掛けて思いは計りなや

静に忍ぶ旅立ちや

馴れぬ茂みのまがい道 弓手(ゆんで)も馬手(めて)も若草を

分けつつ行けば あさる雉子(きぎす)のぱっとたっては

ほろろ けんけん ほろろうつ

なれは子ゆえに身を焦がす 我は恋路に迷う身の

ああ羨まし 妬ましや

谷の鶯 初音のつづみ はつねの鼓

調あやなす音に連れて つれて真似草 音に連れて

遅ればせなる忠信が 吾妻からげの旅姿

背に風呂敷 しかと背負たらおうて 野道あぜ道ゆらりゆらり

軽いとりなりいそいそと 目立たぬように道隔て

静 「おぉ忠信殿 待ちかねましたわいな」

忠信「これはこれは静様 女中の足と侮って思わぬ遅参 まっぴら御免くださりましょう」

静 「ここは名に負う吉野山 四方の梢もいろいろに」

忠信「春立つと 云うばかりにや三吉野の」

静 「山も霞みて」

忠信「今朝は」

両人「見ゆらん」

見渡せば 四方の梢もほころびて

梅が枝唄う歌姫の 里の男子が声々に

我が夫が天井ぬけて据える 昼の枕はつがもなや

可笑し烏の一節に

弥生は雛の妹背中 女雛男雛と並べておいて

眺めに飽かぬ三日月の 宵に寝よとは きぬぎぬに

急かれまいぞと恋の欲 桜は酒が過ぎたやら

桃にひぞりて後ろ向き 羨ましうは ないかいな

忠信「せめては憂さを 幸い 幸い」

姓名添えて賜わりし 御着せ長を取り出だし

君と敬い奉る しずかは鼓を御顔と よそえて上に置きの石

人こそ知らね西国へ 御下向の御海上 波風荒く御船を

住吉浦に吹き上げられ それより吉野にまします由

やがてぞ参り候らはんと 互いに形見を取り納め

実にこの鎧を賜わっしも 兄継信が忠勤なり

静 「なに継信が 忠勤とや」

誠にそれよ 来し方を

思いぞ出る壇ノ浦の

忠信「海に兵船 平家の赤旗 陸(くが)に白旗」

源氏の強者 あら物々しやと夕日影 長刀引きそばめ

何某は平家の侍 悪七兵衛景清と名乗りかけ

薙ぎ立て薙ぎ立て 薙ぎ立つれば

花に嵐のちりちりぱっと 木の葉武者

言い甲斐なしとや方々よ 三保谷の四郎これにありと

渚にちょうと打ってかかる 刀を払ろう長刀の えなれぬ振る舞い いづれとも

勝り劣りは波の音 打ち合う太刀の鍔元(つばもと)より 折れて引く潮 帰る雁

勝負の花と見すつるかと 長刀小脇にかい込んで 兜の錣(しころ)を引っ掴み

後へ引く足 たじたじたじ 向こうへ行く足 よろよろよろ

むんずと錣をひっ切って 双方尻江に どっかと座す

腕の強さと言いければ

首の骨こそ強けれと

ムフフフフフ ダハハハハハ

笑いし後は入り乱れ 手しげき働き兄継信

君の御馬の矢面に 駒を駆け据え立ち塞がる

静 「おぉ聞き及ぶその時に 平家の方にも 名高き強弓」

能登守

静 「教経と」

名乗りも和えず よっ引いて 放つ矢先は恨めしや

兄継信が胸板に たまりもあえず真っ逆さま 敢え無き最後は武士の

忠臣義士の名を残す 思い出ずるも涙にて 袖は乾かぬ筒井筒

掛かるところへ早見の藤太 家来引き連れ立ち至る

※早見の藤太・家来 セリフ (舞台でお楽しみに!)※

禰宜が鼓に鈴振る手元 ちょっと鳥居を ありゃありゃしてこい

飛び越え狐 愛嬌も 宇賀の御霊は玉姫稲荷

妻恋 染めて嫁入りして

そこらでしめたぞ天日照り

堅い契りのお岩様 四ツ谷でお顔を三巡りに

好いたらしいと思うたる 縁に引かれて車咲き

ちょっとおさえた強力の

袖すり抜けてどっこいな

えぇもうしつこい そこいらで

翁稲荷か とうとうたらり 喜びありや烏森

いつか御身も伸びやかに 春の柳生の いと長く

枝を連ぬる御契り などかは朽ちしかるべきと

互いに諫め いさめられ 急ぐとすれど はかどらぬ 芦原峠 鴻の里

雲と見紛う三吉野の

麓の里にぞ

2024.1.29 現在

吉野山の解説はこちら

國惠太夫Web site 「吉野山」解説

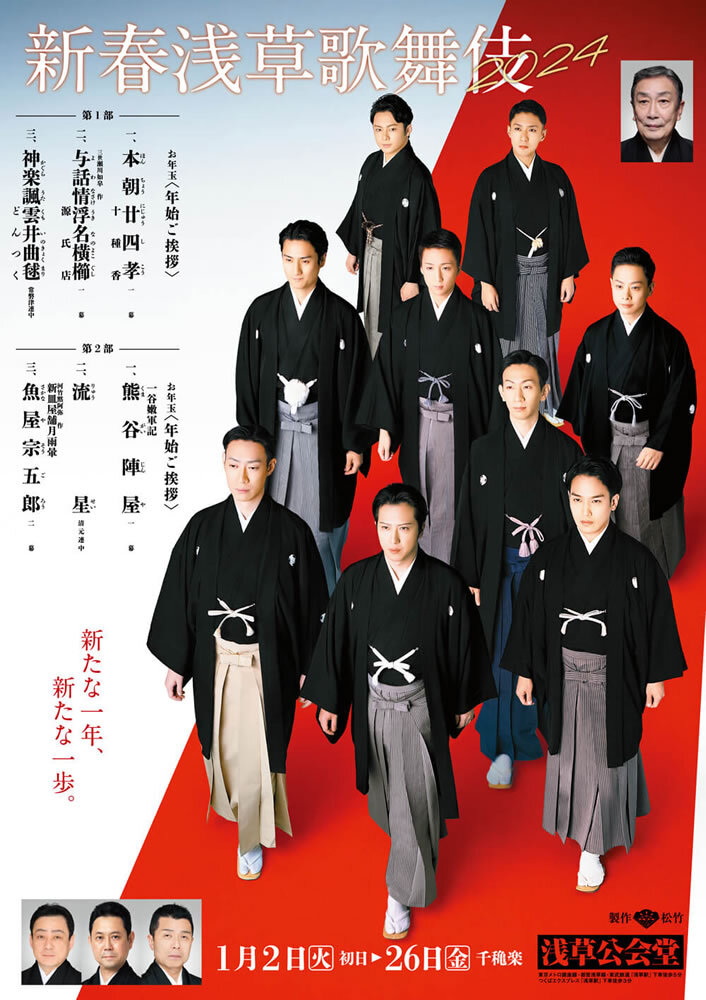

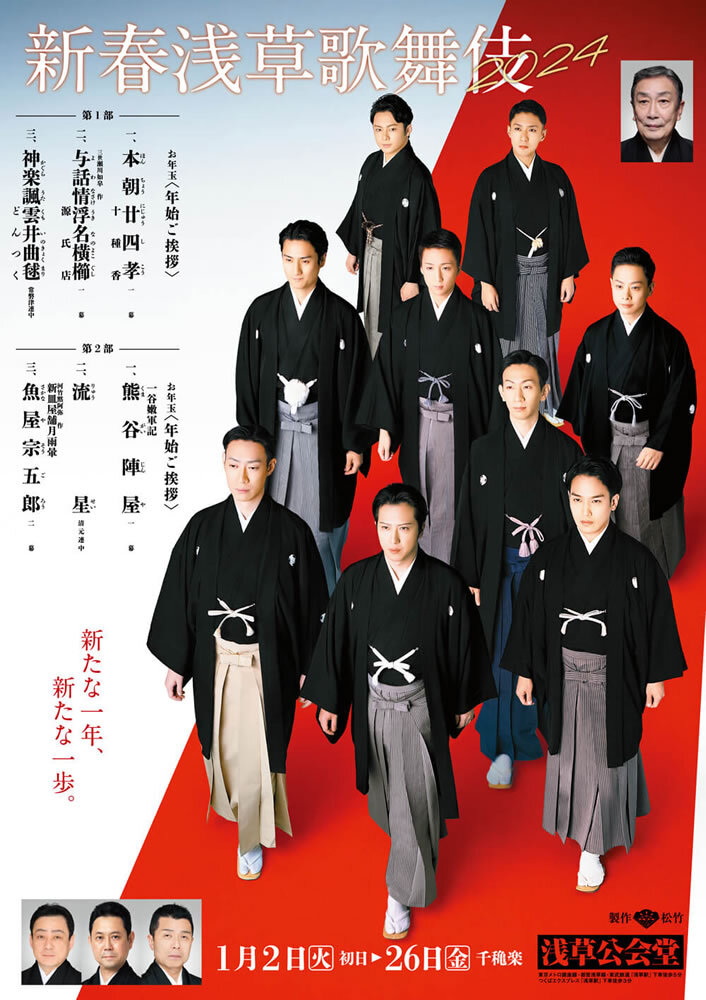

「流星」歌詞 〜2024年 新春浅草歌舞伎〜 浅草公会堂バージョン

ご観劇のお供に是非ご活用下さいませ!

清元「流星」

※父雷 母雷 子雷 婆雷

それ銀漢と唐唄に 連ぬる五言七言の

かたい言葉を柔らぐる 深くも願ごう女夫星

折からここへ流星が

丸い世界へ生まれしからは 恋をするのが特鼻褌(とくびこん)

寝るに手まわし宵から裸 ぞっと夜風にハッハッハッ ハックサメ

彼奴が噂をしているか エエ畜生めと夕闇を 足も空にて駆け来たり

流星「ご注進ご注進」

さらば候そろそろと 三つ合わせてさん候

およそ夜這いと化け物は 夜中のものに宵の内

とろとろやろうと思いのほか 一つ長屋の雷が 夫婦喧嘩の乱騒ぎ

聞けばこの夏流行の 端唄の師匠へ落っこちて

気は失なわねど肝心の 雲を失い居候

聞く女房は呆れ果て マッコレそんなのろけた鳴りようでは

恐がるお臍で茶を沸かそう 鳴るなら大きな声をして

ゴロゴロゴロ ピカピカピカ ゴロゴロゴロ ピカピカピカ

ゴロゴロ ゴロゴロ ゴロゴロゴロゴロ ゴロゴロ・・・・・ピシャリっと

鳴らねばさまを付けられぬ と言えば

亭主は腹を立て それは昔の雷だ

粋に端唄で鳴るのが当世 それがいやなら

父雷「出て行きゃれ」

母雷「なに出て行けとえぇ」

父雷「オオサッ 角を見るのも アァ厭になった」

我がものと思えば軽ろし傘の雪

父雷「我がもの故に仕方なく 我慢をすりゃあつけ上がり 亭主を尻に引きずり女房 サア恋の重荷の子供を連れ きりきりと出て行きゃれ」

母雷「いえいえここは私の家」

お前は婿の小糠雨 傘一本もない身の上

汝そうぬかせば了簡がと 打ってかかるを

ゴロゴロゴロ ゴロゴロゴロと鳴る音に

傍に寝ていた小雷 コヨコヨコヨと起き上がり

子雷「コレ父さん可哀想に母さんを」

背負った太鼓じゃあるまいし 何でそのようにたたくのじゃ

堪忍してとコヨコヨコヨ

かかる騒ぎに隣りから 婆雷が止めに来て

婆雷「マママこれ お前方はどうしたのじゃ 夫婦喧嘩は雷獣も 喰わぬに野暮を夕立は どんな太鼓の八つ当たり 出て行との一声は」

月が鳴いたか時鳥

アレおなるさんもくよくよと

愚痴なようだが コレマ泣いているわいな

端唄に免じて五郎介どの 了簡見してとゴロゴロゴロ

いえいえ私しゃ 打たれたからは 了簡ならぬとゴロゴロゴロ

ならずば汝とゴロゴロゴロ

父さん待ってコヨコヨコヨ

これはしたりとゴロゴロゴロ

止めるはずみに雷婆 ウーンとばかりに倒るれば

こりゃころりではあるまいか

医者よ針医と立ち騒げば

入れ歯の牙を飲み込んで 胸につかえて苦しやと

言うにおかしく仲直り 夫婦喧嘩のあらましは

かくの通りと手ぬぐいで 汗を拭うて至りける

流星「ありゃもう夜明け お二人様にはお床入り ハヤおさらば」

虚空はるか

西へ飛ぼうか東へ飛ぼか どちへ行こうぞ 思案橋

2024.1.1 現在

流星の解説はこちら

國惠太夫Web site 「流星」解説

こんにちは。くにえです。

2023年も間もなく終わりますね。

皆様はどんな一年でしたでしょうか?

数年間猛威をふるったコロナも5月には「5塁感染症」となり、ある程度の規制が緩和されました。

私も少しづつではありますが地方公演も徐々に増えだしました。

5月末には清元若手による「來音」の開催。

11月末には同級生の落語家・春風亭柳枝氏と念願の「清春会」の開催。

東京では舞台の要であった「国立劇場」は閉館という大きなニュースもございました。

良いことも残念なこともございました。

毎度毎度ではありますが、2024年は今年よりも良い年に!

再来年はもっと良い年に!・・・・・

というように常に走り続けて行きたいと思っております。

今後とも変わらぬ御贔屓ご鞭撻を宜しくお願い申し上げますm(_ _)m

2023年 年末

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

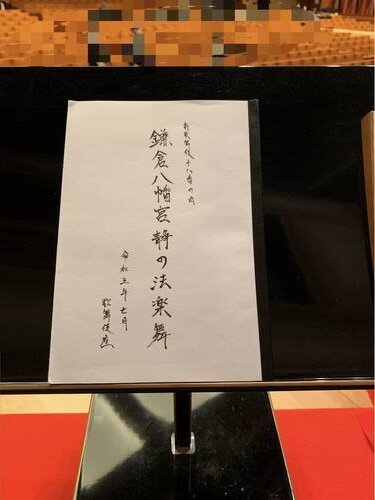

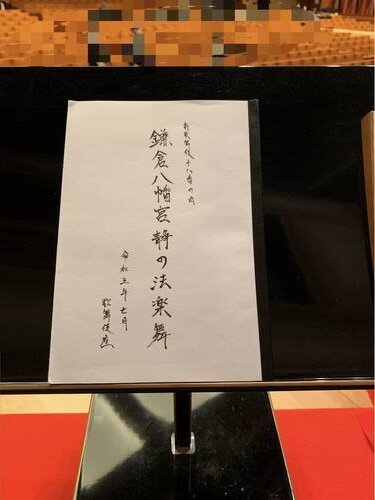

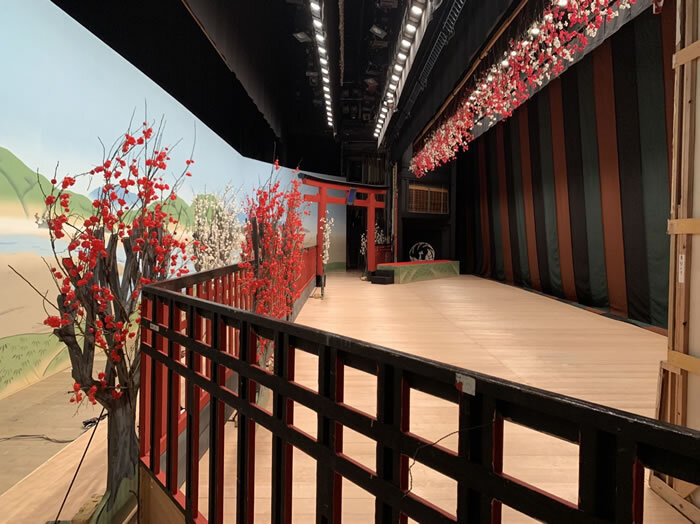

七月大歌舞伎 夜の部「鎌倉八幡宮静の法楽舞」

本日、無事に千穐楽を迎えました!

写真は舞台稽古時のものです。

大入です。

毎日暑い日が続きましたが連日ほぼ満員の客席^_^

今回は河東節、常磐津節、清元節、竹本、長唄、箏曲、お囃子と大勢の演奏者、並びに役者さんもたくさんお出になり、大変華やかな舞台でした!

私も末席に加えて頂けてとても嬉しく思います。

ありがとうございましたm(_ _)m

清元國惠太夫

こんにちは。くにえです。

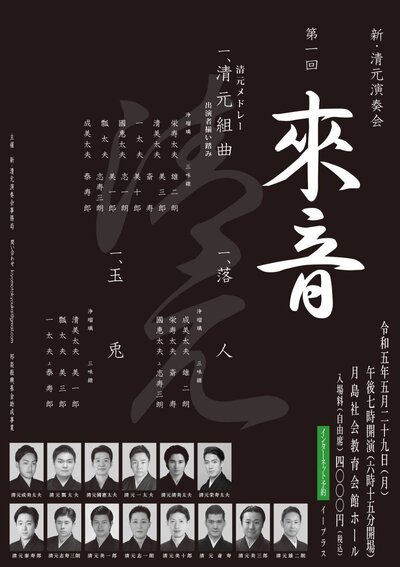

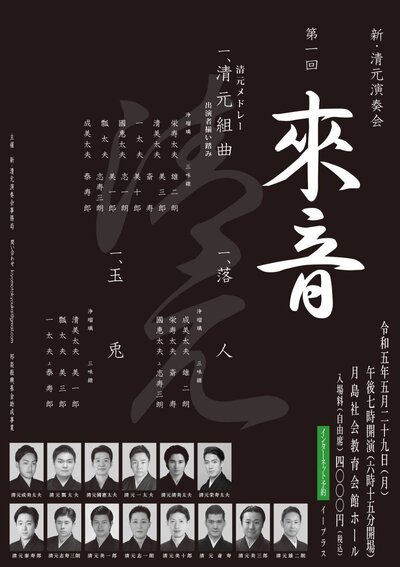

2023年5月29日(月) に月島社会教育会館ホール4F・5Fに於いて

新・清元演奏会「來音(らいおん)」

を開催いたします!!

会のタイトルについております「來音」とは読んで字の如し、音が来る、会のメンバーのことも指しておりまして、新しい清元の獅子たちが音を届けるという意味でございます。

(クリックすると大きく表示されます)

詳細

新・清元演奏会「來音(らいおん)」

▶日時:2023年5月29日(月) 18:15開場/19:00開演

▶会場:月島社会教育会館ホール(東京都中央区月島4丁目1番1号 月島区民センター4階、5階)

▶入場料:4,000円(自由席)

▶一般発売:5月1日(月)10:00 (イープラス、またはkiyomotokyoukai@gmail.comにご連絡ください!)くにえにご連絡頂いても結構です!

▶演目

一、清元組曲

【浄瑠璃】

清元栄寿太夫 清元清美太夫 清元一太夫 清元國惠太夫 清元瓢太夫 清元成美太夫

【三味線】

清元雄二朗 清元美三郎 清元斎寿 清元美十郎 清元志一朗 清元美一郎 清元志寿三朗 清元泰寿郎

一、落人

【浄瑠璃】

清元成美太夫 清元栄寿太夫 清元國惠太夫

【三味線】

清元雄二朗 清元斎寿 清元志寿三朗

一、玉兎

【浄瑠璃】

清元清美太夫 清元瓢太夫 清元一太夫

【三味線】

清元美一郎 清元美三郎 清元泰寿郎

今回の演奏会は演奏者の「名執の序列」に拘わらずにメンバーを構成した新しい試みの元、皆様にお届けしたいと思っております。

また幕間にトークもございます!

皆様のご来場、お待ちいたしております!

是非とも宜しくお願い致します。

清元 國惠太夫

「お祭り」(歌詞)壽祝桜四月大歌舞伎~明治座150年~バージョン

今回は「神田祭」「申酉」のミックスバージョンです(≧▽≦)

ご観劇のお供に是非ご活用くださいませ!

一歳を今日ぞ祭に当り年 警固手古舞華やかに

飾る桟敷の毛氈も 色に出にけり酒機嫌

神田囃子も勢いよく(神田祭)

言わずと知れしお祭りの 形もすっかりそこら中

行き届かせてこぶもなく ここでは一つあそこでは

頭かしらと立てられて ご機嫌じゃのと町内の

家主方も夕日影 風もうれしく戻り道(申酉)

「セリフ」

じたい去年の山帰り 言うは今さら過ぎし秋

初の一座の連れのうち 面白そうな口あいに

好いたが因果 好かれたも こころの二つはないわいな

そのときあいつが口癖に

諦めて何のかのと ありゃただの人

赤ぼんぶの我々なりゃこそ滅法界に迷いやす

お手が鳴るから 銚子の替わり目と あがってみたれば

お客が三人 庄屋ぽんぽん 狐拳

とぼけた色ではないかいな(申酉)

「セリフ」

祭りのなぁ 派手な若い衆が勇みに勇み

身なりを揃えて ヤレ囃せ ソレ囃せ

花山車 手古舞 警固に行列 よんやさ

男伊達じゃの やれこらさ

達引きじゃのと 言うちゃ私に困らせる

なぞとあいつが得手物の ここが木遣りの家の株(神田祭)

引けや引け引け 引くものにとりては

花に霞よ 子の日の小松 初会の盃 馴染みの煙草盆

お洒落娘の袖たもと 下場の履物

内裏女郎の召し物 座頭のまわし 菖蒲に大根

御神木のしめなわ

又も引くものは色々ござる 湯元細工の剣玉ぶりぶり

そさま故なら心の丈を 示し参らせ候べくの

人形 筆売り この首を 長く出したり縮めたり

なんとのろいじゃあろまいか(申酉)

<三味線合い方>

よいよい よんやな よいよいよんやな

やれよい声 かけろやー(申酉)

ヤァやんれ引け引け よい声かけてエンヤラサ

やっと抱き締め床の中から 小夜着蒲団をなぐりかけ

何でもこっちを向かしゃんせ

ようい ようい よんやな

良い仲同士の恋諍いなら 痴話と口説は何でもかんでも今夜もせ

オォ東雲の明けの鐘 ごんと鳴るので仲直り済んました

ようい ようい よんやな

そよが締めかけ中網

えんや えんやこれは あれはさのえ(神田祭)

幕

こんにちは。くにえです。

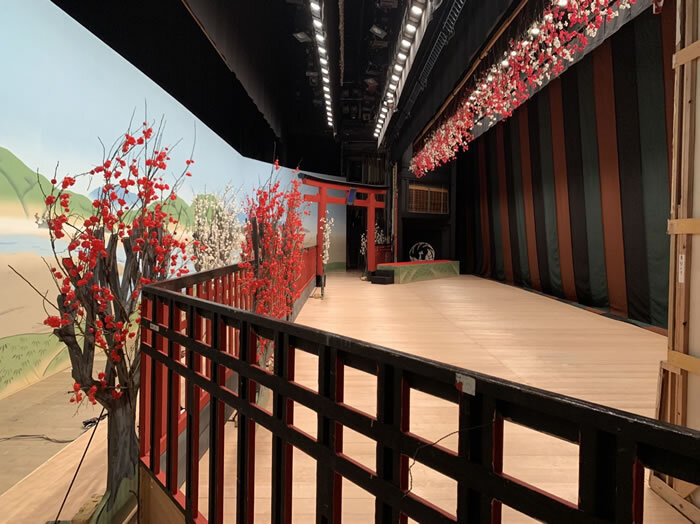

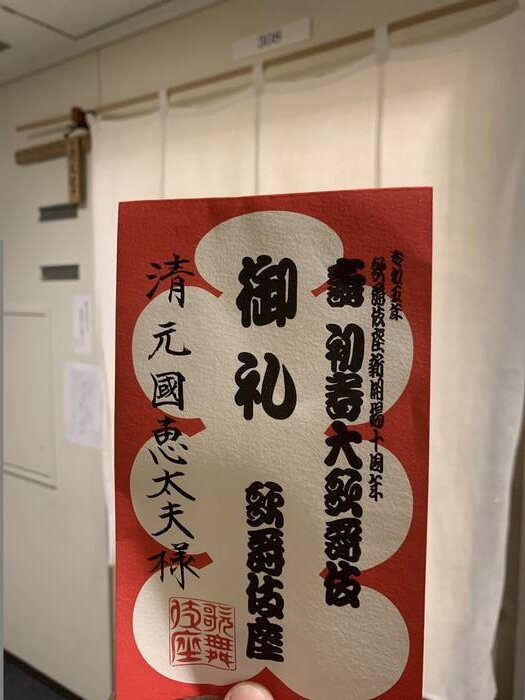

歌舞伎座 二月大歌舞伎 第一部「三人吉三」、第二部「女車引」が本日無事千穐楽を迎えました!

大入り袋を頂戴しました。

第一部「三人吉三」大詰「本郷火の見櫓の場」の火の見櫓です。

上演中は舞台の盆が回ります。そのため360度セットが組まれています。

國惠太夫HP「三人吉三」

清元の山台です。

今月は下手にスタンバイ!

写真左奥より、清元瓢太夫さん、國惠太夫、清元一太夫さん、清元志寿子太夫さん、清元美三郎さん、清元斎寿さん、清元志寿三朗さんです。

こちらは第二部「女車引」の舞台です。

國惠太夫HP「女車引」

「女車引」の山台です。

右より、國惠太夫、清元一太夫さん、清元清榮太夫さん、清元志寿子太夫さん、清元菊輔師、清元斎寿さん、清元志寿三朗さんです。

今月もありがとうございました。

今後とも清元を宜しくお願い致しますm(_ _)m

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

本日、NHKFMラジオ「邦楽のひととき」の収録をして参りました。

NHK FMラジオ「邦楽のひととき」

「吉野山(カット部分有り)」

放送日

2023年3月1日(水) 午前11時20分~ 午前11時50分

(再放送無し)

演奏

浄瑠璃

清元 清榮太夫 清元 一太夫 清元 國惠太夫

三味線

清元 菊輔 清元 美三郎 清元 美十郎(上)

曲の解説&歌詞を掲載いたします。

放送をお聴きの際はご活用ください!数倍楽しんで頂けると思います(^^)

「吉野山」

(國惠太夫HP「清元曲辞典」に飛びます。)

今回の放送は時間の関係でカット部分がございます。

放送用カットバージョンの歌詞を下記に掲載させていただきます。

「吉野山」(放送バージョン)

谷の鶯 初音のつづみ はつねの鼓

調あやなす音に連れて つれて真似草 音に連れて

遅ればせなる忠信が 吾妻からげの旅姿

背に風呂敷 しかと背負たらおうて 野道あぜ道ゆらりゆらり

軽いとりなりいそいそと 目立たぬように道隔て

静 「おぉ忠信殿 待ちかねましたわいな」

忠信「これはこれは静様 女中の足と侮って思わぬ遅参 まっぴら御免くださりましょう」

静 「ここは名に負う吉野山 四方の梢もいろいろに」

忠信「春立つと 云うばかりにや三吉野の」

静 「山も霞みて」

忠信「今朝は」

両人「見ゆらん」

弥生は雛の妹背中 女雛男雛と並べておいて

眺めに飽かぬ三日月の 宵に寝よとは きぬぎぬに

急かれまいぞと恋の欲 桜は酒が過ぎたやら

桃にひぞりて後ろ向き 羨ましうは ないかいな

忠信「せめては憂さを 幸い 幸い」

姓名添えて賜わりし 御着せ長を取り出だし

君と敬い奉る しずかは鼓を御顔と よそえて上に置きの石

人こそ知らね西国へ 御下向の御海上 波風荒く御船を

住吉浦に吹き上げられ それより吉野にまします由

やがてぞ参り候らはんと 互いに形見を取り納め

実にこの鎧を賜わっしも 兄接信が忠勤なり

静 「なに継信が 忠勤とや」

誠にそれよ 来し方を

思いぞ出る壇ノ浦の

忠信「海に兵船 平家の赤旗 陸(くが)に白旗」

源氏の強者 あら物々しやと夕日影 長刀引きそばめ

何某は平家の侍 悪七兵衛景清と名乗りかけ

薙ぎ立て薙ぎ立て 薙ぎ立つれば

花に嵐のちりちりぱっと 木の葉武者

言い甲斐なしとや方々よ 三保谷の四郎これにありと

渚にちょうと打ってかかる 刀を払ろう長刀の えなれぬ振る舞い いづれとも

勝り劣りは波の音 打ち合う太刀の鍔元(つばもと)より 折れて引く潮 帰る雁

勝負の花と見すつるかと 長刀小脇にかい込んで 兜の錣(しころ)を引っ掴み

後へ引く足 たじたじたじ 向こうへ行く足 よろよろよろ

むんずと錣をひっ切って 双方尻江に どっかと座す

腕の強さと言いければ 首の骨こそ強けれと

ムフフフフフ ダハハハハハ

笑いし後は入り乱れ 手しげき働き兄継信

君の御馬の矢面に 駒を駆け据え立ち塞がる

静 「おぉ聞き及ぶその時に 平家の方にも 名高き強弓」

能登守

静 「教経と」

名乗りも和えず よっ引いて 放つ矢先は恨めしや

兄継信が胸板に たまりもあえず真っ逆さま 敢え無き最後は武士の

忠臣義士の名を残す 思い出ずるも涙にて 袖は乾かぬ筒井筒

いつか御身も伸びやかに 春の柳生の いと長く

枝を連ぬる御契り などかは朽ちしかるべきと

互いに諫め いさめられ 急ぐとすれど はかどらぬ 芦原峠 鴻の里

雲と見紛う三吉野の 麓の里にぞ 着きにける

宜しくお願い致します!

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

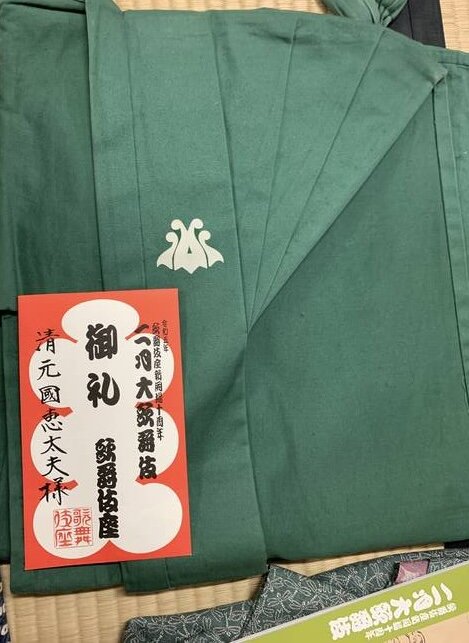

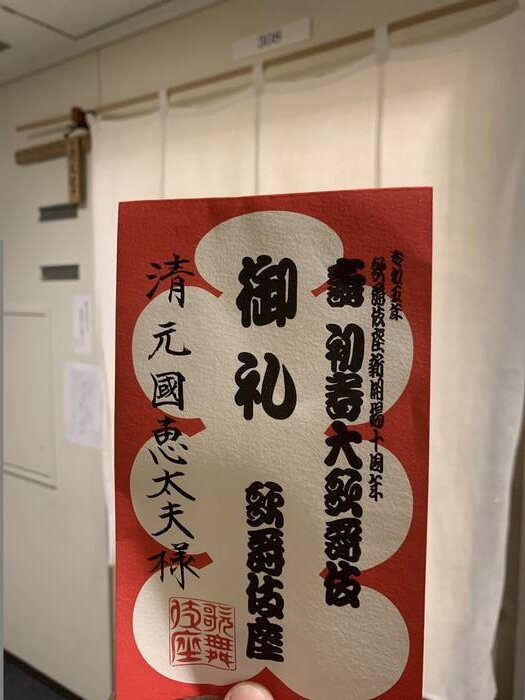

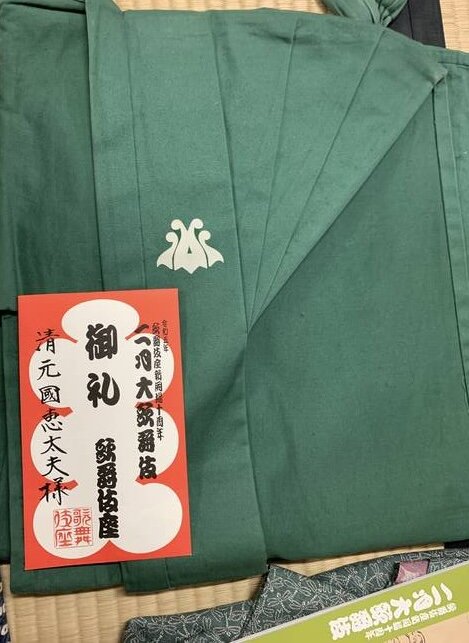

本日、歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」第三部「十六夜清心」が無事千穐楽を迎えました!(^O^)

千穐楽、大入り袋です。楽屋前で。

「十六夜清心」の序幕「稲瀬川百本杭の場」です。

別アングルから。

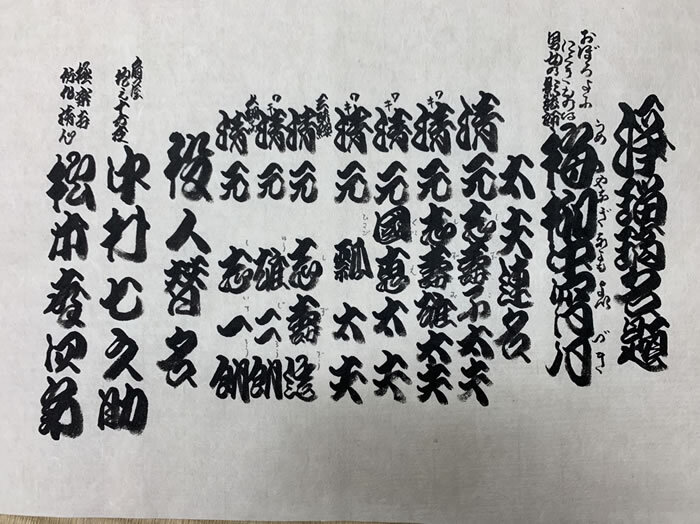

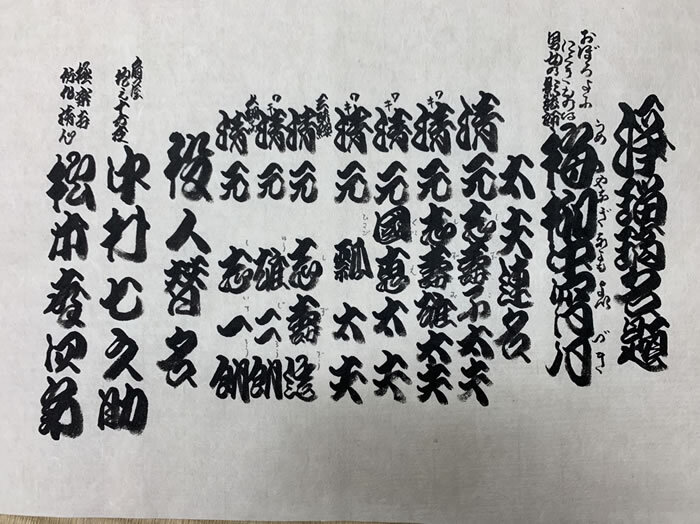

幕開きすぐに役者さん方のやり取りの中で「浄瑠璃の筋書」を読み上げるシーンがあります。

写真は今月の舞台で実際使われていた「触書」です。

狂言方さんの直筆、勘亭流で書かれています。

今月も多くのことを学び、勉強させて頂きました!

来月は歌舞伎座「二月大歌舞伎」第一部「三人吉三」と第二部「女車引」に出演させていただく予定です。

國惠太夫Official HP 「出演情報」をご覧ください。

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

本日NHKFMラジオを収録して参りました!

NHK FMラジオ「邦楽のひととき」

「権八上(権上)」

放送日

2023年2月8日(水) 午前11時20分~ 午前11時50分

2023年2月9日(木) 午前5時20分~ 午前5時50分(再放送)

演奏

浄瑠璃

清元 志寿子太夫 清元 一太夫 清元 國惠太夫 清元 成美太夫

三味線

清元 志寿造 清元 美三郎 清元 美一郎(上)

曲の解説&歌詞を掲載いたします。

放送をお聴きの際はご活用ください!数倍楽しんで頂けると思います(^^)

「権八上(権上)」

(國惠太夫HP「清元曲辞典」に飛びます。)

宜しくお願い致します!

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

2022年もわずかとなりました。

今年は皆様にとってどの様な1年だったでしょうか?

私儀、本厄の今年は未だ続くコロナ禍の影響で、例年に比べ舞台も少なく、自由な時間が多い年でした。

はじめての文楽、はじめての宝塚、新しくなった歌舞伎座での観劇・・・。

日頃なかなか出来ないことをやった感じがします。

また7月末にはコロナに掛かってしまい、お仕事の関係各所にご迷惑とご心配をお掛けしてしまいました。症状としては微熱が1日出たのと、10日ほどの鼻づまりによる味覚障害だけの軽症でした。

これもワクチン接種のお陰でしょうか?

現在「とある計画」を考えており、来年には皆様にお知らせ出来ればいいなぁと思っております。あっ。そんなにビックリするようなものではないと思いますので(笑)

最後に

本年もご愛顧頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も清元、古典芸能発展のために尽力して参る所存でございます。

今後とも変わらぬご支援ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

2022年 年末

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

昨日NHKFMラジオの収録をして参りました(*^▽^*)

放送日2023年1月14日(土) 午前11時00分~ 午前11時50分

再放送2023年1月15日(日) 午前5時00分~ 午前5時50分

NHK FMラジオ 邦楽百番「流星」「梅の春」

演奏

浄瑠璃

清元 美寿太夫 清元 清榮太夫 清元 一太夫 清元 國惠太夫

三味線

清元 菊輔 清元 美三郎 清元 美十郎(上)

今回は「流星」も「梅の春」も抜ける箇所がございます。

ページ最後に今回のバージョンの歌詞を掲載いたします。

放送をお聴きの際はご活用ください!数倍楽しんで頂けると思います(^^)

また、解説のページも貼り付けておきますので、こちらもご参照ください!

「流星」國惠太夫HP

「梅の春」國惠太夫HP

「流星」放送バージョン

それ銀漢と唐詞に つらぬる五言七言の 硬い言葉を柔らぐる

三十一文字の大和歌 天の河原にかわらじと 深くも願う夫婦星

流星「御注進 御注進」

呼ばわる声も高島や 飛んで気軽な流星が

丸い世界へ生まれしからは 恋をするのが特鼻褌(とくびこん)

寝るに手まわし宵から裸 ぞっと夜風にハッハッハッ ハックサメ

彼奴が噂をしているか エエ畜生めと夕闇を 足も空にて駆け来たり

牽牛「誰かと思えば そちゃ流星」

織女「注進とは何事なるか」

牽牛「様子はいかに」

流星「ハハーッ さらば候そろそろと 三つ合わせてさん候」

およそ夜這いと化け物は 夜中のものに宵の内

とろとろやろうと思いのほか 一つ長屋の雷が

夫婦喧嘩の乱騒ぎ 聞けばこの夏流行の

端唄の師匠へ落っこちて 気は失なわねど肝心の 雲を失い居候

そこで端唄を聞き覚え この天上へ帰っても つい口癖になるときも

ごろごろごろごろごろごろ エエごろごろごろ

聞く女房は呆れ果て マッコレそんなのろけた鳴りようでは

恐がるお臍で茶を沸かそう 鳴るなら大きな声をして

ゴロゴロゴロ ピカピカピカ ゴロゴロゴロ ピカピカピカ

ゴロゴロ ゴロゴロ ゴロゴロゴロゴロ ゴロゴロ・・・・・

ピシャリっと 鳴らねばさまを付けられぬ と言えば

亭主は腹を立て それは昔の雷だ 大きな声で鳴らずとも

粋に端唄で鳴るのが当世 それがいやなら

出て行きゃれ

なに出て行けとえぇ

オオサッ 角を見るのも アァ厭になった

我がものと思えば軽ろし傘の雪

我がもの故に仕方なく 我慢をすりゃあつけ上がり

亭主を尻に引きずり女房 サア恋の重荷の子供を連れ

きりきりと出て行きゃれ

いえいえここは私の家

お前は婿の小糠雨 傘一本もない身の上

汝そうぬかせば了簡がと 打ってかかるを

ゴロゴロゴロ ゴロゴロゴロと鳴る音に

傍に寝ていた小雷 コヨコヨコヨと起き上がり

コレ父さん可哀想に母さんを 背負った太鼓じゃあるまいし

何でそのようにたたくのじゃ 堪忍してとコヨコヨコヨ

かかる騒ぎに隣りから 婆雷が止めに来て

マママこれ お前方はどうしたのじゃ 夫婦喧嘩は雷獣も

喰わぬに野暮を夕立は どんな太鼓の八つ当たり 出て行との一声は

月が鳴いたか時鳥 いつしか白む短夜に まだ寝もやらぬ手枕や

アレおなるさんもくよくよと 愚痴なようだが コレマ泣いているわいな

端唄に免じて五郎介どの 了簡見してとゴロゴロゴロ

いえいえ私しゃ 打たれたからは 了簡ならぬとゴロゴロゴロ

ならずば汝とゴロゴロゴロ

父さん待ってコヨコヨコヨ

これはしたりとゴロゴロゴロ

止めるはずみに雷婆 ウーンとばかりに倒るれば

こりゃころりではあるまいか 医者よ針医と立ち騒げば

入れ歯の牙を飲み込んで 胸につかえて苦しやと

言うにおかしく仲直り 夫婦喧嘩のあらましは かくの通りと手ぬぐいで

汗を拭うて至りける

織女は更ゆく小夜風に 名残りを惜しむかこち事

仲を隔てて流星が これはどうした文句やら

口説はササラサラリッと 箒星にて掃きいだし

さあさあ早くお床入り これから我らも色まわり 西へ飛ぼうか 東へ飛ぼか

どちへ行こうぞ思案橋 浮かれ浮かるる足の下 撞き出す鐘は浅草か

雲の上野の明け六つに 南無三夜明けに この姿(なり)では

流星「ハヤおさらば」

牽牛・織女「さらば」

虚空はるかに 失せにけり

「梅の春」放送バージョン

春景色 浮いて鴎の一ィ二ゥ三ィ四ォ

いつか東へ筑波根の かのもこのもを都鳥

いざ言問はん恵方さへ よろづ吉原 山谷掘 宝船こぐ初買に

よい初夢を三ツ布団 弁天さんと添ひ節の

花の錦の飾り夜具 二十ばかりも積み重ね 蓬来山と祝ふなる

富士を背中に家がための 塩尻ながく居すわれば

ほんに田舎も真柴焚く 橋場今戸の朝煙り

つづくかまども賑おうて 太々神楽門礼者

梅が笠木も三囲りの 土手に囀る鳥追いは

三筋霞の連れ弾きや 君に逢ふ夜は

たれ白髭の森越えて 待乳の山と庵崎の その鐘が渕

かねごとも 楽しい仲じゃいかいな 面白や 千秋楽は民をなで

万歳楽には命を延ぶ 首尾の松が枝竹町の渡し守る身も時を得て

目出度くここに隅田川 つきせぬ流れ清元と 栄え寿く梅が風

幾代の春や匂ふらん 幾代の春や匂ふらん

こんにちは。くにえです。

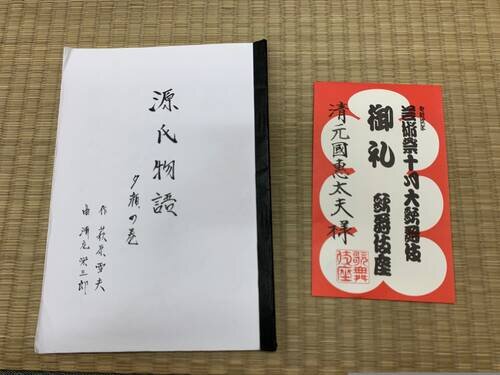

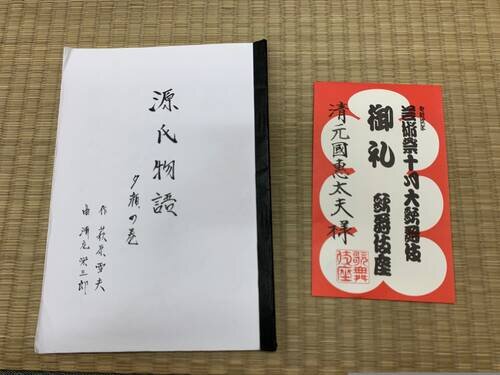

歌舞伎座「芸術祭十月大歌舞伎」が本日千穐楽を迎え、第三部「源氏物語・夕顔の巻」が無事閉幕致しました(^○^)

大入りを頂戴いたしました!

夕顔の巻の舞台稽古時に上手より。

夕顔の巻の完成した舞台を上手袖から。

四月の歌舞伎座以来の久々の出演でした。

毎回同じ感想ですが、やはり歌舞伎座の舞台は大きく、セットや照明がとてもキレイです!

今月はとても充実したひと月となりました!!

清元 國惠太夫

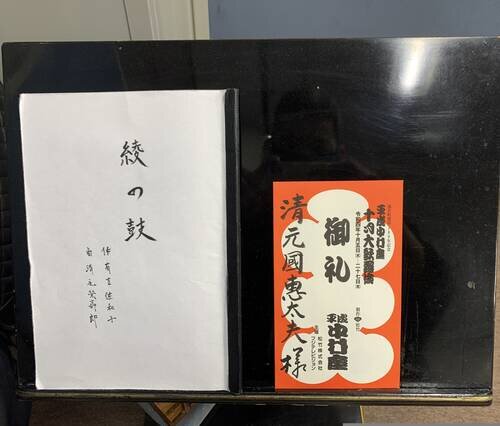

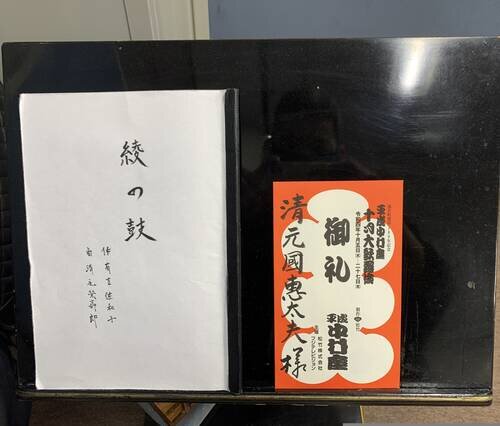

こんにちは。くにえです。

「平成中村座十月大歌舞伎」が本日千穐楽を迎え、第二部「綾の鼓」が無事幕を閉じました。

私は平成中村座には何度か出演させていただいておりますが、いつも新鮮でワクワクします!

他の劇場とは違う雰囲気と空気感。最高です(≧▽≦)

大入りを頂戴いたしました!

綾の鼓の舞台です。

綾の鼓の舞台を花道の鳥屋から。

舞台を守ってくれた神棚&着到板

舞台裏(野外)にスタンバイされている唐茄子屋で使用の神輿。

我々清元は本日で役を終えましたが平成中村座は来月も公演を控えております。

ご出演の皆様。来月も駆け抜けて下さいませ!!!\( 'ω')/

清元 國惠太夫

こんにちは。くにえです。

本日、NHKFMラジオ「邦楽のひととき」の収録をして参りました!

NHK FMラジオ 邦楽のひととき

清元「雁金」「玉兎(抜粋)」

〇「雁金」解説&歌詞

〇「玉兎」解説&歌詞

放送日

9月14日(水) 午前11時20分

9月15日(木) 午前5時20分(再放送)

出演

浄瑠璃

清元 美好太夫 清元 國惠太夫 清元 瓢太夫

三味線

清元 栄吉 清元 雄二朗 清元 美十郎(上)

よろしくお願いいたします!

清元 國惠太夫

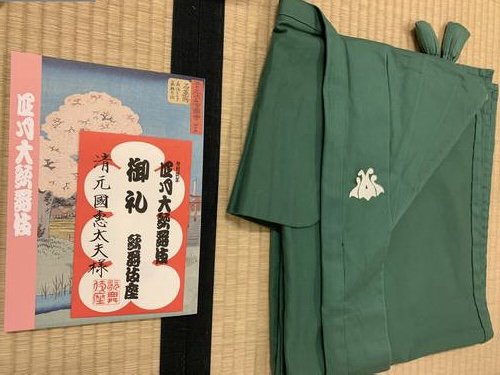

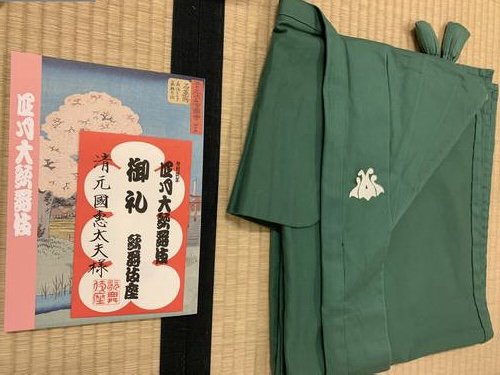

こんにちは。くにえです。

本日、歌舞伎座、四月大歌舞伎第三部「お祭り」が無事千穐楽を迎えました。

毎日多くのお客様のご来場頂き、私も末席にて喜びを噛み締めておりました(⌒▽⌒)

ありがとうございました。

坂東玉三郎丈の美しくも粋な芸者姿、目線は動かせませんが常に視界に入れておりました(笑)

当月の「お祭り」の舞台。上手側から

やっぱり歌舞伎座は色々な意味で大きいな〜。

清元 國惠太夫